版权所有 同济大学精神文明建设委员会办公室

联系电话:65983818 邮箱:jswm@tongji.edu.cn

55.推进生活垃圾和餐厨垃圾分类减量处置。学校绿化管理科学,校园绿化率35%以上,注重校园公共场所的人文景观建设。落实绿色学校(节粮节水节电)创建要求。开展低碳节能教育。

自《上海市生活垃圾管理条例》开始实施,同济大学积极开展垃圾分类工作,组织各部门负责人进行培训学习,并且对员工下发宣传资料,动员所有员工做好垃圾分类工作,现餐厨垃圾分类,食堂实行大厅垃圾两分类、后厨垃圾三分类,有害垃圾定点集中投放,确保每日垃圾分类工作有序进行。2019年,学校通过资源回收,实现垃圾减量311.9吨。

学校共有四平路、嘉定、沪西、沪北、临港5个校区,占地面积2.56平方公里,校舍总建筑面积171余万平方米,绿化面积106余万平方米,绿化面积占总面积的41.40%。四平校区、嘉定校区、沪西校区分别被评为上海市花园单位。在提升绿化植物档次和对景观改造的同时,学校还强调对生态校园的建设,注重污水再利用,收集自然雨水浇灌绿化,近两年新建人工生态湿地约400m左右,通过负氧来增强水体白净能力,促使水体流动,使之形成活性水体,避免宽大水面的局部产生富营养化,抑制了蓝绿藻类的生长。学校还对校内5处共计1450㎡原机动车停车场进行绿地改造,回收现有铺装进行重新铺设场地和园路,将改造中产生的建筑垃圾构筑石笼墙,使现有的植草得到了创新设计,废物得到有效利用。

推进垃圾分类工作

办公厅等六部门《关于在学校推进生活垃圾分类管理工作的通知》(教发厅〔2018〕2号)文件、《上海市高等学校生活垃圾分类指南》要求,制定了我校的生活垃圾实施工作方案。

(2)建立工作机制:学校高度重视,召开两次书记专题会,启动和布置我校的垃圾分类实施工作,制定年度工作计划;明确内部管理岗位和职责,建立多方参与的协同配合工作机制,形成学校生活垃圾分类管理工作合力。

(3)加强宣传动员:开展形式多样、内容丰富、效果显著的主体宣传活动,纳入把新生入学教育和劳动教育课程体系,组织全校师生开展垃圾分类知识培训讲座,建立培训档案。

(4)落实主体责任:明确生活垃圾分类管理责任人及工作职责;落实垃圾分类工作经费,不断完善和更新设施设备,截止2020年10月,合计投入各类经费300万余元。

(5)强化收运管理:建立完善生活垃圾分类台账制度,记录生活垃圾种类、数量、去向等信息,并与收运单位签订协议,做好交接、登记和统计工作。

(6)做好生活垃圾源头减量和资源化工作:引入社会资本参与垃圾分类服务工作,运用互联网+垃圾分类模式进行校园两网融合示范点“爱回收”建设,增强可回收物投放、交售的便捷,方便数据的获取,2020年计划完成800吨可回收物的减量目标。

(7)鼓励本校师生参与生活垃圾分类的制度创新:制定我校教学楼宇、图书馆生活垃圾分类、投放管理体系,学研结合、数据驱动探索垃圾分类系统新思路。

(8)学校生活垃圾分类实效不断提升,在市教委系统组织的第三方机构从2020年6月开展测评以来,四平路、嘉定、沪西、沪北校区和临港基地均获得了测评优秀,在上海高校中排列前茅。

落实绿色学校创建要求,开展低碳节能教育

同济大学采取多项节能减排举措,深入推进节约型校园建设。同济大学在全国高校中率先提出“创建节约型校园”倡议,启动创建节约型校园行动计划。近年来,学校把可持续发展作为办学重要战略目标,以科学发展观为根本指针,以节约为主题,以建设节能降耗示范项目为抓手,以节能新技术研发和应用为支撑,以建立健全体制机制为保障,以提高办学效益为目标,建设“节约型”校园文化,充分发挥作为节约型社会建设试验基地的理念引领、技术支撑和成果辐射作用。我校获评“上海市绿色建筑协会年度先进会员单位”。

(1)加强校园节能管理,不断完善学校能源管理机制。同济大学针对节能减排陆续制定了《同济大学关于水电定额分配及收费管理办法》《同济大学学生住宿管理规定》《同济大学电力和供水管理暂行办法》《关于节约能源合理使用空调的通知》等规章制度,制定《同济大学进一步推进节约型校园建设的实施意见》,进一步强化校园节能规范,以增强师生的主动节约意识,促进学校的持续发展,走绿色、低碳、生态的发展之路,并建立长效机制。

学校重点加强了对学生用电、用水的节约管理:学生宿舍、集中浴室装上了智能IC卡,实行了水电缴费校园一卡通,综合效应显示,2019年,节电率和节水率分别高达40%和30%以上。率先在国内高校中建设了校园建筑设施节能监管平台,实现全校的能耗数据化、管理动态化、数据可视化、节能指标化。平台基于“集中管理,分布采集”的思想,系统构架基于校园网络,减少系统建设成本。在列入监测、服务和管理对象的建筑设施用户末端设置具备通讯功能的数字式计测表具(电表、水表及燃气表具等),通过节能监管软件实现校区的能耗监测、数据管理服务和对策制定。管理平台除实时动态掌控全校各建筑能耗状况外,还嵌入建筑能耗模拟模块功能,可对节能措施进行预测评估,为校园设施节能对策提供决策支撑

(2)产出节能减排科研成果,规划实施节能技术项目。学校组织多支科研团队开展建筑节能、清洁能源、环境保护、可替代新材料等领域重大关键技术攻关,研发了以太阳能集中供热系统、中水回用系统、雨水收集系统、地源和空气源热泵技术、建筑外围护结构、通风与空调技术、冰蓄冷系统、绿化技术、节能光源应用、湿地净化技术、节能管理技术等先进节能技术和装备为代表的一批研究成果。同济教授主持的“厌氧-微藻联合资源化处理高浓度有机废水新工艺”项目获国家技术发明二等奖;同济牵头的国家科技支撑计划项目《特大城市生活垃圾信息化收运与处理技术集成与示范》项目完成,研发了高效餐厨垃圾收运装备和高值化资源化技术。学校实施了10多个校园节能技术示范项目,包括大礼堂维护改建项目、文远楼文化遗产保护和综合节能改造项目等。一系列技术的研发和项目的实施,在极大丰富同济大学节约型校园建设内容的同时,也是一次次成功的试验和示范,为后续推广打下了基础。

学校坚决贯彻国家的有关环保法规,不断加强环保管理和校园生态建设。近年来,学校以绿色低碳,智慧创新校园为建设目标,通过引进新工艺、新技术,整治和建设了一批生态型景观。近年来新建人工生态湿地约400平米,通过负氧来增强水体自净能力,实现对污染水体的净化,成为人造水景观中净化水体的一个重要环节。应用新型科技技术,通过膜生物反应器组合工艺及科技处理方式,对洗浴用水进行污水处理,使之成为可再生利用的水资源,经过污水处理后的水用于校内的绿化灌溉;此外,通过用管道连接,将路面和屋顶雨水分片收集,输送到分布在绿化地中的若干只“绿化雨水井”中储存起来,专门用于校内植物的绿化浇灌,投入使用后,四平路校区50%以上的植物用自然雨水进行浇灌。沪西校区被评为节水型示范校区。各个食堂安装油水分离器;在四平路校区和嘉定校区醒目地段摆放不同种类垃圾箱来引导师生们合理地垃圾分类;校园路灯采用LED灯,节能超过20%。

(3)积极开展低碳节能活动,不断推广节约文化。同济大学以“节约是美德,节约是智慧,节约是品质,节约是责任”为主题,广泛开展低碳节能宣传教育活动,引导师生加入节能队伍,为学校节能奉献金点子,支持共创绿色校园。学校开展了“节约水电周”“节粮周”“绿色环保周”“节支周”“书籍循环使用”等主题活动周,以及节能之星、节能先进集体、节能优秀组织者的评比和表彰活动,提倡节约,反对浪费,提高节约认同感,增强节约责任感。发挥学生“校园节能督查队”的作用,使学生在节能督查实践中实现自我教育;提倡学生体验节能科技成果,所有节能项目均建成开放式,方便学生观摩和操作;支持学生积极参与节能技术研发,学生可在自主参与中积累动手实践和技术创新经验;提倡书籍循环利用,组织教科书志愿传递使用活动和旧书捐赠活动;设立绿色校园资源循环站,回收可循环利用物品。同济大学绿色社团活动丰富,“绿色之路协会”“绿色建筑协会”等社团在校内影响广泛,组织开展“绿色同济,青春同行”系列活动,如“光盘行动”“校园废纸回收”“让快递盒再次旅行”包装纸盒回收再利用公益志愿活动等,展示学生节约创意和成效,推广绿色环保意识。

应对挑战,深耕绿色,同济大学为可持续发展贡献力量

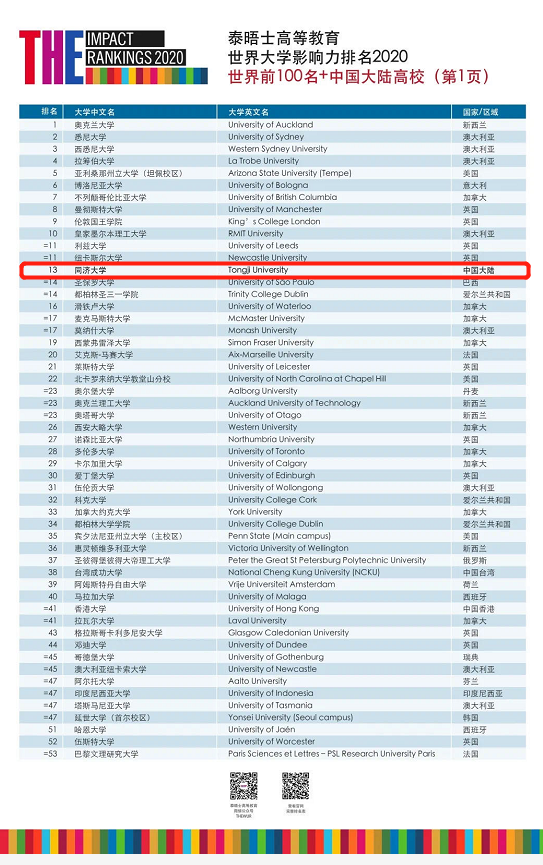

2020年4月22日,泰晤士高等教育发布第二届世界大学影响力排名,展现了全球大学为实现联合国17项可持续发展目标而采取的行动。同济大学位列全球榜单第13位、亚洲榜单首位。在联合国可持续发展目标7(经济适用的清洁能源)的排名中全球第一,在联合国可持续发展目标6(清洁饮水和卫生设施)的排名中全球第二。

十余年来,同济大学携手联合国环境规划署紧密合作,在节约型校园建设、可持续发展领域的人才培养、科学研究和国际合作交流等方面,坚持不懈长期探索、创新实践,带头推动全球高校不断迈向‘深绿’,形成了诸多好做法好经验好成果,为生态文明建设、实现绿色发展贡献了同济力量。这也从一个方面体现了同济大学扎根中国大地建设世界一流大学的生动实践。”

在国内高校中率先创建节约型校园,探索可推广的绿色校园模式。校园内先后建成了一批具有标志性、示范性的绿色节能项目。比如,作为同济校园内历史保护标志性建筑的大礼堂,采用了利用地道风道的新风预冷(热)空调通风系统、座椅送风系统、建筑节能材料和围护结构的保温隔热等措施;新建的衷和楼则采用中庭复合通风系统、冰蓄冷空调系统、变频供水系统、地下停车库自然采光等节能措施。太阳能光伏技术、地源热泵、低辐射节能型外窗、建筑遮阳、屋顶绿化、光导管、节能照明、辐射式空调末端系统也分别被应用于文远楼、旭日楼、游泳馆、环境楼、教学楼、图书馆等建筑单体。学生浴室在改建过程中先后使用了太阳能供热水系统、电蓄热锅炉、中水处理和回用系统、洗浴废水热回收利用系统、IC卡使用系统等一系列有效节能设备。

绿色节能的种子也播撒到学子心中。同济学子连续多年携太阳能屋等一件件绿色创意作品征战世界太阳能十项全能赛场,载誉而归。汽车学院大学生志远车队自主设计研发了汽油原型车、柴油原型车、电动原型车等多种车型共28辆车,一次次驰骋在国际竞技赛场,成绩持续刷新。

为亚太地区培养可持续发展专业人才,可持续发展课程向全校各学科辐射。为求解“能源危机”“环境污染”“气候变化”当今世界面临着的几大难题,推动绿色可持续发展,当务之急是培养可持续发展事业亟需的大批专业人才。截止2019年,已有来自74多个国家的435多名学子在这里学成毕业,走向广阔的国际舞台,活跃在世界银行、联合国开发计划署等国际组织,各国政府部门以及全球知名高校及企业。

学位教育与短期培训并举。每年举办的“亚太地区环境与可持续发展未来领导人研修班”已成为品牌培训项目。现已累计培训来自45个国家的近500名国外学员,主要是来自环境规划署及亚太地区政府、民间机构和私营企业的年轻领导人和未来领导人。同时,面向国内环境官员的可持续发展专业培训亦达500余人。

“可持续发展的教育”还面向同济大学全校辐射,向各学科专业学生传播“可持续发展”理念,激发青年学子由衷的社会责任感,激励他们有志于为当前人类共同面临着的能源和环境问题寻求绿色解决方案。面向全校本科生开设的跨学科公共选修课《可持续发展与未来》,迄今已吸引来自学校30个学院的4000余名学生选修。面向全校本科生还开设了可持续发展的微专业。面向全校研究生开设了跨学科的“可持续发展”辅修专业项目,累计已有全校26个学院各专业学生2000余人修读,专业方向包括“绿色经济”“绿色交通规划”“海洋资源与可持续发展”等10个方向。为加强可持续发展研究,同济大学还招收培养“可持续发展学科交叉”博士研究生,实行跨学科“双导师”制,推进可持续发展的相关研究。

开展可持续发展的科学研究,推进绿色环保科技的国际合作

加快绿色发展,推进生态文明建设,让天更蓝、水更清,有赖科技提供强有力的重要支撑。同济人聚焦洁净能源、清洁水等先进绿色科技,长期攻关,探索可持续发展之策,成果频出,并带动了相关领域高水平专业人才的培养。

喝的是氢气,吐出的是水。同济大学心怀强烈的使命感、紧迫感,积极响应国家号召,率先开始新能源汽车的基础及应用基础研究,在科技部“十五”863计划电动汽车重大专项、“十一五”863计划节能与新能源汽车重大项目支持下,同济大学、上海燃料电池汽车动力系统有限公司、上汽集团等携手合作,相继成功研制出四代零排放的“超越”系列燃料电池动力系统技术平台,在国内外开展集中示范化运行,并不断加快推进燃料电池汽车产业化步伐。

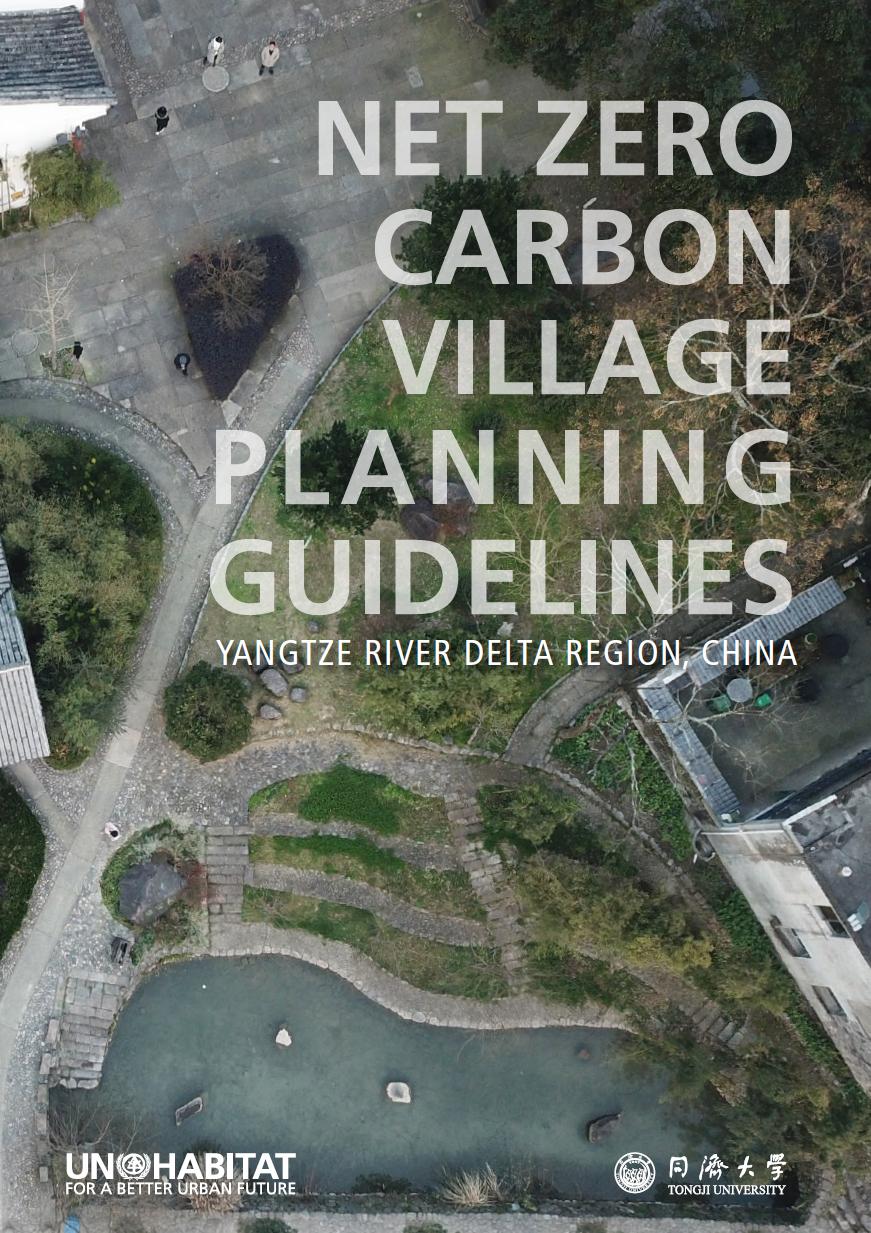

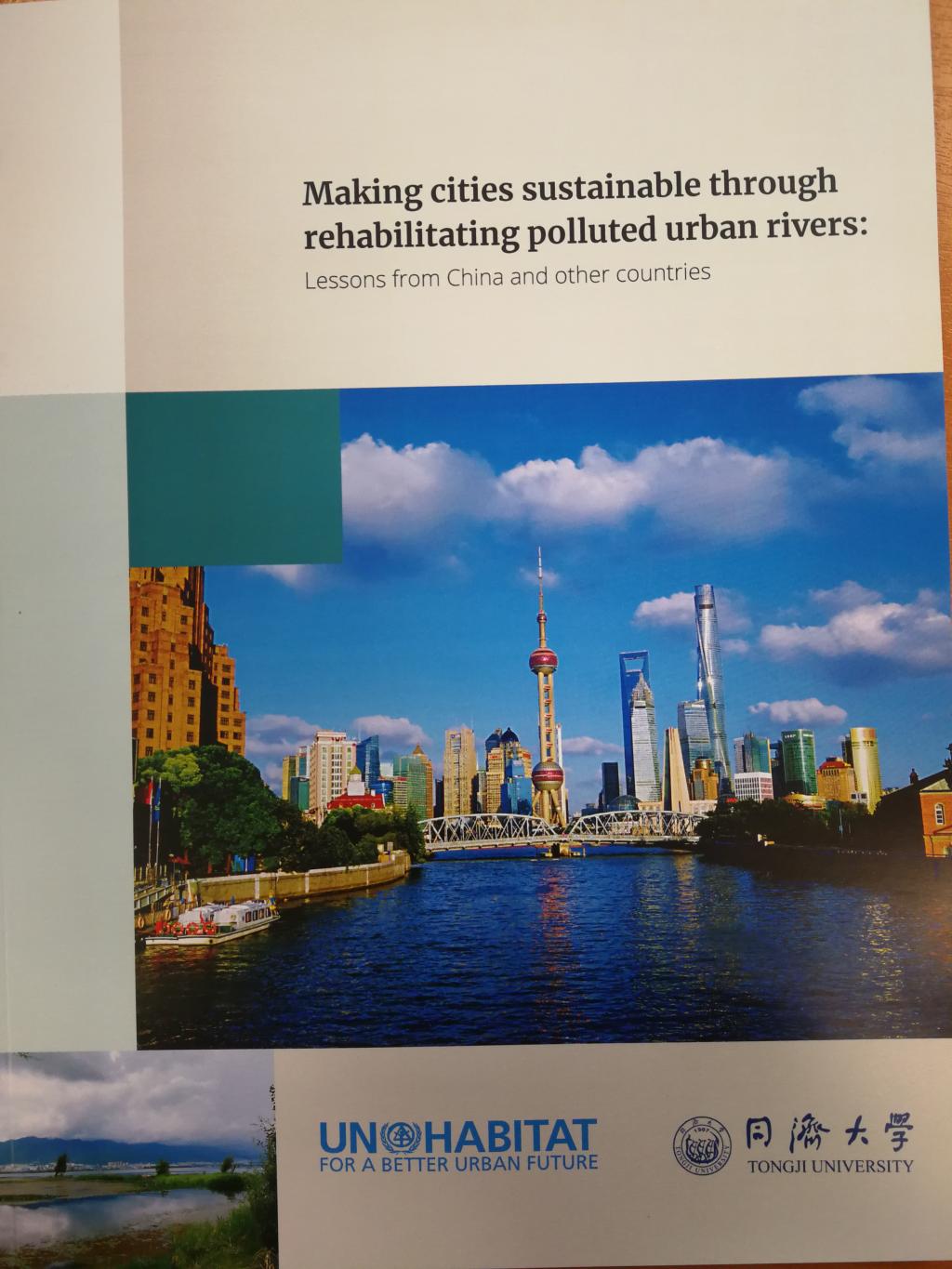

中国可持续发展实践经验向国际推广。2019年,同济大学与联合国人居署共同发布《净零碳乡村规划指南——以中国长三角地区为例》《加强河流污染治理,实现城市可持续发展:中国和其他发展中国家的经验》,向全球介绍中国绿色城市化和河流修复的经验。

生态文明建设亟待科学指引。近年来,同济大学可持续发展与新型城镇化智库主任韩传峰教授作为中方核心专家之一,积极参与中国环境与发展国际合作委员会“生态文明与南南合作”政策研究项目,所提出的政策建议服务中央和地方可持续发展政策制定和实践,并向世界传播中国生态文明建设成就。2019年底,该智库发布《中国城市可持续发展绿皮书(2017-2018)——中国35个大中城市可持续发展评估》,同时揭晓国内35个大中城市可持续发展评估成果。这是研究团队发布的第五期《中国城市可持续发展绿皮书,旨在持续优化生态文明建设的目标体系,为我国政府提供城市发展模式的改进路径。

集结并引领全球大学,推动可持续发展理念在高等教育中更深入传播。可持续发展是关乎全人类未来的共同事业,近十年来,同济大学坚持以一项项实际行动集结并带领着全球高校,在推进绿色可持续发展的道路上并肩前行,步伐坚定。

由联合国环境署发起的“全球环境与可持续发展大学合作联盟”落户在同济大学,联盟致力于进一步推动环境与可持续发展理念在高等教育中的深入传播,截止2019年,现已有来自全球100多个国家800余所高校加盟。同济大学常务副校长、环境与可持续发展学院院长伍江教授担任该联盟主席。

同济大学每年于6月5日“世界环境日”期间举办一届“国际大学生环境与可持续发展大会”,迄今已有来自全球50多个国家的2700余名中外学子齐聚同济园,共话环境与可持续发展这一世界关切的重要话题,呼吁全球更多青年学子加入到可持续发展的伟大事业中来。

支撑材料:

环境学院“星火”宣讲团、“水样本”实践队深入崇明,助力生态文明建设和乡村振兴

我校建筑设计研究院(集团)有限公司斩获4项2019年度上海市既有建筑绿色更新改造评定奖

同济大学联合全国20多所高校、10多家知名环保企业,实现“校-企-协云端实习”线上教学