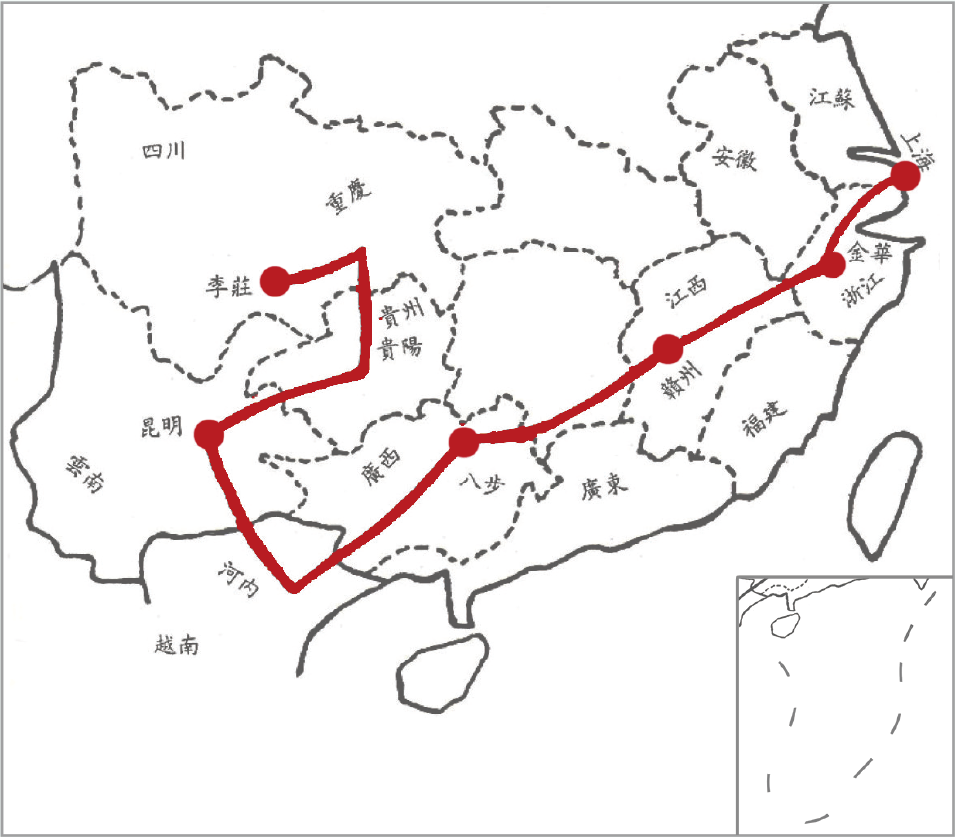

图:抗战期间同济大学西迁办学路线

1937年11月,日军进犯杭州湾,同济大学决定迁往江西赣州和吉安。大部分师生先乘坐火车到达南昌,再从乘木船溯赣江而上,部分师生员工押运校产历时20多天方到达赣州。1938年1月底,学校在赣州租房复课。学校总部、图书馆和教室集中在赣县(州)镇台衙门,学生宿舍设在文庙、武庙等地,教职工宿舍则在分散在城里各处。随后,医学院后期的师生也由上海迁至江西吉安,借用文天祥祠办学。

在赣州期间,同济大学大部分德籍教授离开,中国教师从此开始挑起教学重担,开启了师资本土化的转变。医学院在吉安自办了诊疗所,并以第五重伤医院和诊疗所为实习基地,尝试自办实习医院,既为医后期学生提供了实习场所,又为当地居民治病服务,深受当地群众欢迎。

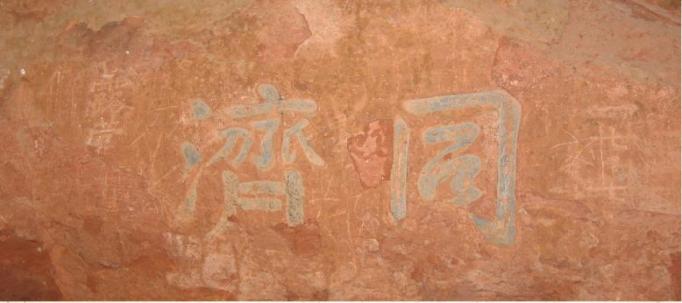

在赣州,同济学生一面读书一面坚持开展抗日救亡工作。同济大学战时服务团开办了民众夜校,话剧团积极演出并募集捐款慰劳军队,掀起了抗日救国的宣传热潮。1938年2月,新四军二支队途径赣州,战时服务团派了30多人前往慰问。1938年7月7日,师生在通天岩露营并留下“同济”石刻,昭示同舟共济、抗日救亡的决心。

1938年7月,九江危急,局势突变,同济大学开始第四次迁校,从江西赣州和吉安分批陆续迁往广西贺县的八步镇。学校于1938年10月中旬停止在赣县的办公。

图:医学院迁至赣州后举行开课典礼

图:位于吉安的文天祥祠,医学院后期迁至吉安后的所在地

图:同济师生在赣州露营时刻下的“同济”二字至今仍留存于当地